|

|

| |

<ランドスケープ・GI> |

|

|

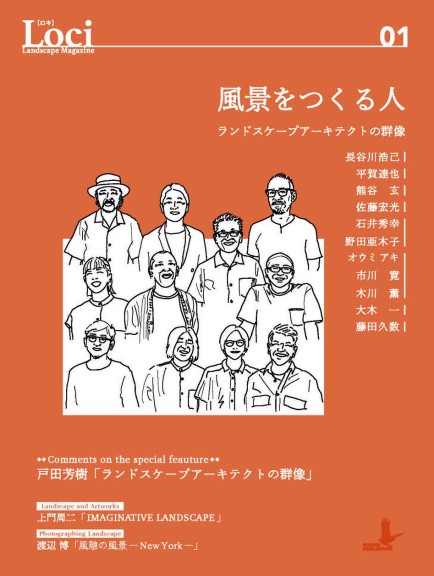

Loci-01/風景をつくる人: ランドスケープアーキテクトの群像 Loci-01/風景をつくる人: ランドスケープアーキテクトの群像

これまで公の場で多くを語ることが少なかったランドスケープアーキテクトたち。本誌では第一線で活躍中のアーキテクトたちにそれぞれの原風景からランドスケープアーキテクトの道へ進んだきっかけ、影響を受けたヒト・モノ・コト、そして設計手法について大いに語ってもらいました。それぞれの個性が際立つインタビューをお楽しみください。 これまで公の場で多くを語ることが少なかったランドスケープアーキテクトたち。本誌では第一線で活躍中のアーキテクトたちにそれぞれの原風景からランドスケープアーキテクトの道へ進んだきっかけ、影響を受けたヒト・モノ・コト、そして設計手法について大いに語ってもらいました。それぞれの個性が際立つインタビューをお楽しみください。

風景パブリッシング ¥1,980(2025/02)

|

| |

|

風景をつむぐディテール: 土地・場所・時の設計図集 風景をつむぐディテール: 土地・場所・時の設計図集

日本のランドスケープデザインを牽引してきた設計組織プレイスメディアの図面集がついに刊行。51作品のディテールを一挙公開し、そこに込められた人と自然との新たな関係を読み解く。30年かけて独自につくり上げてきたこだわりのディテールを通して、風景をつむぐデザインの思想が著される。 日本のランドスケープデザインを牽引してきた設計組織プレイスメディアの図面集がついに刊行。51作品のディテールを一挙公開し、そこに込められた人と自然との新たな関係を読み解く。30年かけて独自につくり上げてきたこだわりのディテールを通して、風景をつむぐデザインの思想が著される。

学芸出版社 ¥3,960 (2024/12)

|

|

|

建築と造園をつなぐ ランドスケープデザイン入門 建築と造園をつなぐ ランドスケープデザイン入門

建築設計に関わるランドスケープデザインの基本的な計画や歴史、植物の知識と配植ポイント、プレゼン手法、職種や職能までを豊富な図版で解説した入門書。各章冒頭にディスカッション問題、章末には住宅の庭や公共施設の広場、歩道などのデザインを考える演習問題と解説も掲載。 建築設計に関わるランドスケープデザインの基本的な計画や歴史、植物の知識と配植ポイント、プレゼン手法、職種や職能までを豊富な図版で解説した入門書。各章冒頭にディスカッション問題、章末には住宅の庭や公共施設の広場、歩道などのデザインを考える演習問題と解説も掲載。

学芸出版社 ¥3,080 (2025/01)

|

| |

|

|

<公園・広場・遊び場> |

|

|

パークナイズ 公園化する都市 パークナイズ 公園化する都市

建築・都市は今、「公園化」したがっているのではないか?これまで街に閉じていた公共施設、オフィス、商業施設などが緑豊かなオープンスペースを備え、街にひらくようになった。この現象を「パークナイズ」と呼び、人々のニーズ、実現する仕組みを紹介。 建築・都市は今、「公園化」したがっているのではないか?これまで街に閉じていた公共施設、オフィス、商業施設などが緑豊かなオープンスペースを備え、街にひらくようになった。この現象を「パークナイズ」と呼び、人々のニーズ、実現する仕組みを紹介。

学芸出版社 ¥2,640 (2024/09)

|

|

|

PARK STUDIES:公園の可能性 PARK STUDIES:公園の可能性

新「公園の三種の神器」、再発見された「街区公園」、好ましい公共トイレ、禁止しないサイン、樹木のもたらす「時間の厚み」、生きている「欲の細道」、公園の「決まる形」と「つくる形」、「公」を担いうる「園」、「公開空時」、「他者のための公園」。18のエッセイで「公園的な風景」を巡る。 新「公園の三種の神器」、再発見された「街区公園」、好ましい公共トイレ、禁止しないサイン、樹木のもたらす「時間の厚み」、生きている「欲の細道」、公園の「決まる形」と「つくる形」、「公」を担いうる「園」、「公開空時」、「他者のための公園」。18のエッセイで「公園的な風景」を巡る。

鹿島出版会 ¥1,980 (2025/03)

|

|

|

図説 わかる公園緑地計画 図説 わかる公園緑地計画

造園、都市計画など多岐分野に関わる公園緑地計画のスタンダードな入門書。歴史と制度、計画と設計、緑化・植栽、管理運営、福祉や防災等の基礎知識を、学生・自治体職員・技術者らに向け、豊富な図表と具体的な計画事例、平易な文章により解説。授業・研修での課題や反転学習にも活用できる調べ学習型の演習問題も掲載。 造園、都市計画など多岐分野に関わる公園緑地計画のスタンダードな入門書。歴史と制度、計画と設計、緑化・植栽、管理運営、福祉や防災等の基礎知識を、学生・自治体職員・技術者らに向け、豊富な図表と具体的な計画事例、平易な文章により解説。授業・研修での課題や反転学習にも活用できる調べ学習型の演習問題も掲載。

学芸出版社 ¥3,300 (2025/03)

|

|

|

推しの公園を育てる!: 公園ボランティアで楽しむ地域の庭づくり 推しの公園を育てる!: 公園ボランティアで楽しむ地域の庭づくり

今、公園ボランティアの活動がアツイ!掃除・落ち葉プール・芝生ゴロン・球根ばらまき・茶話会・鳥の巣箱作り・手作りフェス…楽しみ方無限大、始め方だって自由だ。人生を豊かにするまちの庭づくりを、あなたも始めませんか。 今、公園ボランティアの活動がアツイ!掃除・落ち葉プール・芝生ゴロン・球根ばらまき・茶話会・鳥の巣箱作り・手作りフェス…楽しみ方無限大、始め方だって自由だ。人生を豊かにするまちの庭づくりを、あなたも始めませんか。

学芸出版社 ¥2,530 (2024/04)

|

|

|

プレイスメイキング・ハンドブック: パブリックスペースを魅力的に変える方法 プレイスメイキング・ハンドブック: パブリックスペースを魅力的に変える方法

誰もがパブリックスペースを改善し、コミュニティの居場所を生み出せる「プレイスメイキング」。世界的に広がるこの手法の第一人者が導いた、実践的な11の原則、人々を巻き込む進め方や技術、場の調査・分析手法などを、豊富な事例と魅力的なカラー紙面により解説。成功するプレイスをつくるための、平易で奥深い必携書。 誰もがパブリックスペースを改善し、コミュニティの居場所を生み出せる「プレイスメイキング」。世界的に広がるこの手法の第一人者が導いた、実践的な11の原則、人々を巻き込む進め方や技術、場の調査・分析手法などを、豊富な事例と魅力的なカラー紙面により解説。成功するプレイスをつくるための、平易で奥深い必携書。

学芸出版社 ¥2,970 (2025/02)

|

|

|

多様な遊びが生まれる 園庭のつくり方 多様な遊びが生まれる 園庭のつくり方

子どもの発達に寄り添う園庭のつくり方 子どもが創造力豊かに、いつまでも飽きることなく遊んでいられる園庭とは、どのような園庭なのか。 「自然」「創造」「運動」「対話」という4つの観点から、子どもの欲求を満たす園庭の環境について考えました。 実例よりも、子どもの遊びと育ちをふまえた園庭をつくり上げる方法に視点を置いた内容となっています。 子どもの発達に寄り添う園庭のつくり方 子どもが創造力豊かに、いつまでも飽きることなく遊んでいられる園庭とは、どのような園庭なのか。 「自然」「創造」「運動」「対話」という4つの観点から、子どもの欲求を満たす園庭の環境について考えました。 実例よりも、子どもの遊びと育ちをふまえた園庭をつくり上げる方法に視点を置いた内容となっています。

チャイルド社 ¥3,300 (2023/09)

|

|

|

| |

<庭園・ガーデン> |

| |

|

今読み解く日本の庭園-作者の想いからデザインまで- 今読み解く日本の庭園-作者の想いからデザインまで-

本書の狙いは日本庭園を専門に学ぶ人へのアカデミックな内容を目指すのではなく、観光的視点からだけの庭園案内でもない。作庭家、ランドスケープアーキテクトなど、「つくり手」の視点から古典庭園を大胆に解釈したのが本書の骨子である。

この書は書斎で読むだけではなく、実際に庭園を歩きながら読んで欲しい。作庭者の想いが強い庭園には必ず作者の声が天から降りてくる。 本書の狙いは日本庭園を専門に学ぶ人へのアカデミックな内容を目指すのではなく、観光的視点からだけの庭園案内でもない。作庭家、ランドスケープアーキテクトなど、「つくり手」の視点から古典庭園を大胆に解釈したのが本書の骨子である。

この書は書斎で読むだけではなく、実際に庭園を歩きながら読んで欲しい。作庭者の想いが強い庭園には必ず作者の声が天から降りてくる。

風景パブリッシング ¥1,980 (2024/10)

|

|

|

| |

<都市・農村計画> |

| |

|

事例でみる 住み続けるための減災の実践: 暮らし・コミュニティ・風景を地域でつなぐ手法 事例でみる 住み続けるための減災の実践: 暮らし・コミュニティ・風景を地域でつなぐ手法

自然災害を乗り越え、この地域に住み続けるための全国各地の実践集。風土に寄り添い培われた伝統の知恵から近年の大規模災害での対応、住民同士のコミュニケーションを含む未来への備えに至るまでハードとソフト両方の事例を多数紹介。人口減少や気候変動でさらに高まる災害リスクに立ち向かうまちづくり関係者必読の1冊。 自然災害を乗り越え、この地域に住み続けるための全国各地の実践集。風土に寄り添い培われた伝統の知恵から近年の大規模災害での対応、住民同士のコミュニケーションを含む未来への備えに至るまでハードとソフト両方の事例を多数紹介。人口減少や気候変動でさらに高まる災害リスクに立ち向かうまちづくり関係者必読の1冊。

学芸出版社 ¥2,750 (2024/09)

|

|

|

にぎやかな過疎をつくる: 農村再生の政策構想 にぎやかな過疎をつくる: 農村再生の政策構想

「にぎやかな過疎」とは「過疎地域にもかかわらず、にぎやか」という、一見矛盾した印象をもつ農山漁村のこと。農村再生のための政策構想を論じた『農村政策の変貌』の続編であり、コロナ後の社会と2025年基本計画以降の展開を見据え、農村の過去~現在、そして未来への展望まで総合的に見通す一冊。 「にぎやかな過疎」とは「過疎地域にもかかわらず、にぎやか」という、一見矛盾した印象をもつ農山漁村のこと。農村再生のための政策構想を論じた『農村政策の変貌』の続編であり、コロナ後の社会と2025年基本計画以降の展開を見据え、農村の過去~現在、そして未来への展望まで総合的に見通す一冊。

農山漁村文化協会 ¥2,420 (2024/08)

|

|

|

食農コミュニティの新展開: 福島で考える農山村振興 食農コミュニティの新展開: 福島で考える農山村振興

福島県浜通り地域の食のコミュニティと地域食の再生の現状と将来を展望。秋田県横手市の発酵ローカルフードシステム作りを進め、取り組みの成果と課題を整理。岐阜県加茂郡白川町郡上市明宝地区の地域食を食農コミュニティビジネスとして展開・発展。の3県の事例分析をふまえて「おわりに」で現代における地域食、食農コミュニティの新たな展開方向について総括的な考察を行った。 福島県浜通り地域の食のコミュニティと地域食の再生の現状と将来を展望。秋田県横手市の発酵ローカルフードシステム作りを進め、取り組みの成果と課題を整理。岐阜県加茂郡白川町郡上市明宝地区の地域食を食農コミュニティビジネスとして展開・発展。の3県の事例分析をふまえて「おわりに」で現代における地域食、食農コミュニティの新たな展開方向について総括的な考察を行った。

筑波書房 ¥1,100 (2025/02)

|

| |

|

|

| |

<環境・ビオトープ・森> |

| |

|

建築環境デザインのディテール 光・熱・風・水・音 建築環境デザインのディテール 光・熱・風・水・音

近年の気候変動を鑑みると、建築をつくることは、環境をつくることと、もはや同義である。本書では建築環境デザインの手順を示し、光、熱、風、水、音といった環境を建築デザインにどう生かしていくのか、その発想のポイントをビジュアルに解説する。さらに、環境の視点から優れたデザインを実現している18事例をディテールとともに紹介。 近年の気候変動を鑑みると、建築をつくることは、環境をつくることと、もはや同義である。本書では建築環境デザインの手順を示し、光、熱、風、水、音といった環境を建築デザインにどう生かしていくのか、その発想のポイントをビジュアルに解説する。さらに、環境の視点から優れたデザインを実現している18事例をディテールとともに紹介。

彰国社 ¥4,290 (2024/12)

|

| |

|

|

| |

<その他ジャンル> |

| |

|

庭の話 庭の話

プラットフォーム資本主義と人間との関係はどうあるべきなのか?ケア、民藝、パターン・ランゲージ、中動態、そして「作庭」。一見無関係なさまざまな分野の知見を総動員してプラットフォームでも、コモンズでもない「庭」と呼ばれるあらたな公共空間のモデルを構想する。『遅いインターネット』から4年、疫病と戦争を経たこの時代にもっとも切実に求められている、情報技術が失わせたものを回復するための智慧がここに。 プラットフォーム資本主義と人間との関係はどうあるべきなのか?ケア、民藝、パターン・ランゲージ、中動態、そして「作庭」。一見無関係なさまざまな分野の知見を総動員してプラットフォームでも、コモンズでもない「庭」と呼ばれるあらたな公共空間のモデルを構想する。『遅いインターネット』から4年、疫病と戦争を経たこの時代にもっとも切実に求められている、情報技術が失わせたものを回復するための智慧がここに。

講談社 ¥3,080 (2024/12)

|

|

|

スマートシティとキノコとブッダ 人間中心「ではない」デザインの思考法 スマートシティとキノコとブッダ 人間中心「ではない」デザインの思考法

未来の都市像「スマートシティ」は、どのようにデザインされ、どのように人々に生きられるのか? 本書では、その構想のために「人類とは異なる知性の象徴としてのキノコ」と「人類を超越した知性の象徴としてのブッダ」を召喚。現在の人間と都市と社会を相対化し、人間中心「ではない」アプローチで世界を捉え直す探求の道を、地中と宇宙から照らし出します。 未来の都市像「スマートシティ」は、どのようにデザインされ、どのように人々に生きられるのか? 本書では、その構想のために「人類とは異なる知性の象徴としてのキノコ」と「人類を超越した知性の象徴としてのブッダ」を召喚。現在の人間と都市と社会を相対化し、人間中心「ではない」アプローチで世界を捉え直す探求の道を、地中と宇宙から照らし出します。

ビー・エヌ・エヌ ¥2,750 (2024/09)

|

|

|

多元世界に向けたデザイン ラディカルな相互依存性、自治と自律、そして複数の世界をつくること 多元世界に向けたデザイン ラディカルな相互依存性、自治と自律、そして複数の世界をつくること

デザインと人類学を中心に、開発学、哲学、生態学、ラテンアメリカ研究、フェミニズム理論、仏教、音楽など様々な分野を横断しながら、西洋近代資本主義的な単一の未来ではなく、場所に根ざした複数の未来をつくるための手立てを模索する本書は、これからのデザインのあり方に大きな問い直しを迫ります。世界中の多くのデザインスクールで課題図書として挙げられる、必読の一冊です。 デザインと人類学を中心に、開発学、哲学、生態学、ラテンアメリカ研究、フェミニズム理論、仏教、音楽など様々な分野を横断しながら、西洋近代資本主義的な単一の未来ではなく、場所に根ざした複数の未来をつくるための手立てを模索する本書は、これからのデザインのあり方に大きな問い直しを迫ります。世界中の多くのデザインスクールで課題図書として挙げられる、必読の一冊です。

ビー・エヌ・エヌ ¥4,400 (2024/02)

|

| |

|

|